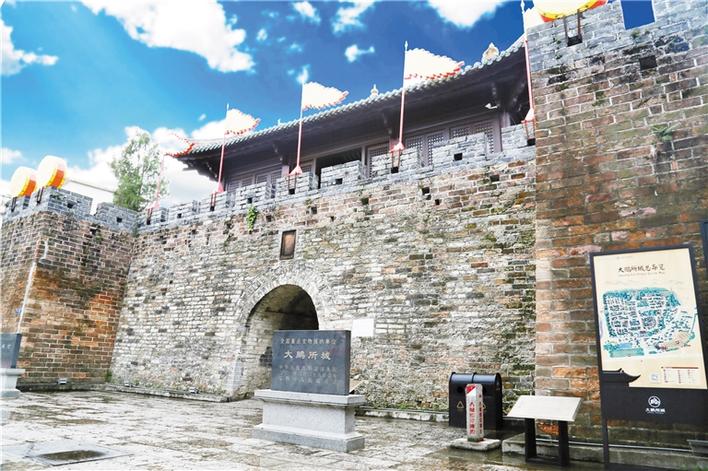

“深圳记忆”开启第三期:大鹏濑粉仔的前世今生

大鹏所城是明洪武年间建成的海防要塞,当时驻守的军士和家属多为南方人,爱吃米食,大鹏濑粉仔由此诞生。 (肖更浩 摄)

发现城市文化脉络,传承深圳历史记忆。盛夏时节,由深圳图书馆、深圳商报《文化广场》共同发起的2018“深圳记忆”文化项目开启第三场探访之旅。活动小组来到深圳大鹏,寻访古老所城“濑粉”背后的技艺,感受传承600年的“所城乡情”。

“深圳记忆”文化项目是深圳图书馆的品牌活动,自2014年正式启动。活动旨在发现城市文化脉络,传承深圳历史记忆,通过采访征集、拍摄纪录片、举办展览、建设数据库等形式,加大地方文献征集开发工作。

据介绍,2018年“深圳记忆”文化活动,将对深圳传统手工艺传承进行深度的走访和纪录。深圳图书馆馆长张岩表示,今年将针对选取深圳非物质文化遗产中具有代表性传统手工技艺,向公众介绍该传统手工艺的概貌、特色、源起、传承和发展,并采用文献研究、实地探访、人物口述、工艺还原等方式呈现传统手工艺传承人精湛的技艺、精美的作品和独特的匠心。活动希望通过多层面的整理记录,讲述历史的同时,用文字和图片的方式承载和传承地方文化,让更多深圳人了解这片土地上的自然资源和人文传统。

记者了解到,2018“深圳记忆”项目已陆续对深圳非遗“客家凉帽编织技艺”“合成号小食制作技艺”展开探寻。首期的“客家凉帽小镇”聚焦一顶凉帽背后的“甘坑传奇”;第二期,向读者介绍唯一入选深圳非遗名录的食品项目——“合成号”对深圳味道的“复原”、“创新”。本期,深圳区级非物质文化遗产项目“大鹏濑粉仔”将向读者展露“一碗濑粉”的前生今世。

接下来,“大鹏打米饼”“红釉彩瓷技艺”“田氏剪纸传承”“詹氏潮彩技艺”“张氏传统灯笼制作技艺”和“棉塑(肖氏)技艺”等也进入项目组视野,并进行专题报道。与此同时,深圳商报《文化广场》之《发现深圳》周刊也在每周二开辟“深圳记忆”专栏,让市民读者了解更多的深圳人和他们坚守文化传统的传奇故事。(记者 聂灿)